『VIVANT』続編のロケ地がアゼルバイジャンではないか?と噂されていますね!

『VIVANT』続編の取材会で、福澤克雄監督は「日本みたいに神話の伝説が残るところ」とアゼルバイジャンを評しており、その発言にも注目が集まっています。

日本には『古事記』や『日本書紀』といった壮大な神話体系がありますが、アゼルバイジャンにもそんな“神話の世界”が広がっているのでしょうか?

今回は、アゼルバイジャンに伝わる神話や伝説についてまとめました!

アゼルバイジャンに神話はある?

はじめに、アゼルバイジャンにも神話や伝説はあります。

ただし、日本の『古事記』や『日本書紀』といった国が認めた“歴史書”のようなものはないようです。

アゼルバイジャンにおける神話や伝説は、「民話」や「精霊の話」、「英雄の物語」などが口承や伝承として受け継がれてきたという特徴があります。

アゼルバイジャンに伝わる神話3選!

ここでは、アゼルバイジャンに残る神話や伝説を3つご紹介したいと思います。

- 火の国アゼルバイジャンとゾロアスター教の伝説

- 水の精霊「スー・ペリシ」伝説

- 英雄叙事詩「コル・オグル」の物語

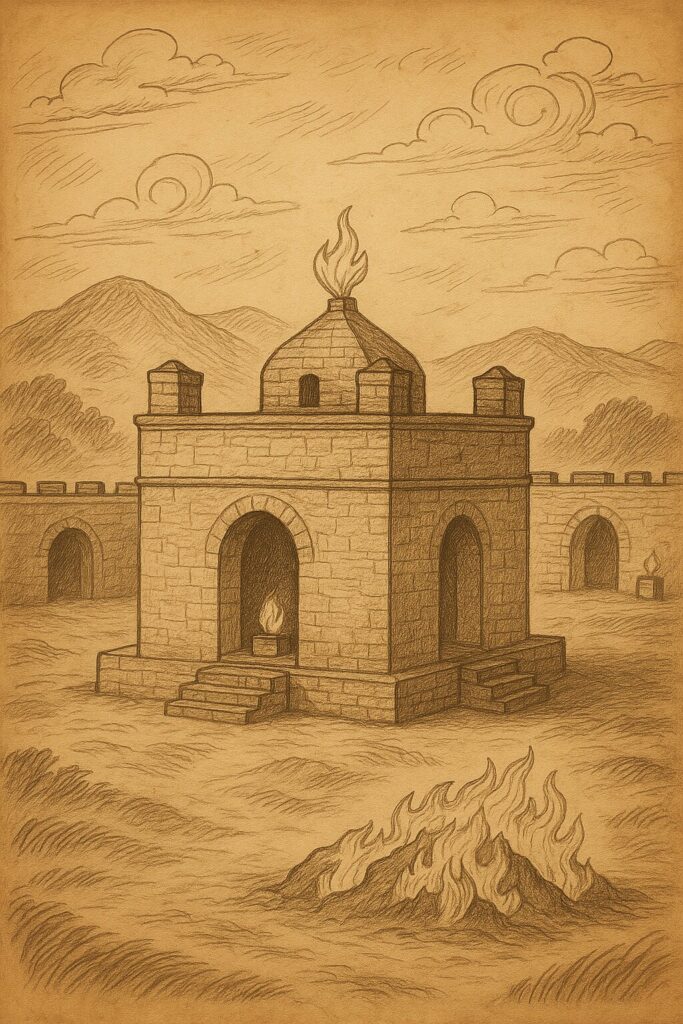

1. 火の国アゼルバイジャンとゾロアスター教の伝説

アゼルバイジャンと聞いて「火」を連想する人は少ないかもしれませんが、実はこの国、古くから“火の国”と呼ばれてきた歴史があるんです。

そんな火との深い結びつきは、ゾロアスター教という古代宗教と密接に関係しています。

ゾロアスター教は火を「神聖な存在」として崇める宗教で、炎そのものが神と人間をつなぐ象徴とされてきました。

アゼルバイジャンの地下には天然ガスが豊富に存在していて、それが地表に漏れ出すことで自然発火が起こる場所がたくさんあるんです。

これが、昔の人々にとってはまさに「神の火」として崇拝の対象になっていたわけですね。

その代表的なスポットが「ヤナル・ダグ(Yanar Dağ)」と「アテシュギャーフ(Ateshgah)」の2つです!

ヤナル・ダグは“燃える山”とも呼ばれ、今でも岩肌から炎が絶え間なく噴き出しています。

火が止まることなく続くこの光景は、まるで神話の世界そのもの!

観光客にも人気のスポットのようです!

一方、アテシュギャーフは“火の寺院”とも呼ばれ、インドのゾロアスター教徒(パールシー)やヒンドゥー教徒が巡礼に訪れていた歴史があります。

ここでは、自然の炎が灯る祭壇で儀式が行われていたとされており、アゼルバイジャンのスラハニという町に現存する神秘的な遺跡としても有名です。

『VIVANT』の続編がアゼルバイジャンを舞台にするということであれば、こうした「神話×火×宗教」のストーリー性もますます注目されそうですね!

情報参考:

Yanar Dağ – Wikipedia

Ateshgah of Baku – Wikipedia

Zoroastrianism in Azerbaijan – Wikipedia

Fire temple – Wikipedia

2. 水の精霊「スー・ペリシ」伝説

火の神秘と並んで、アゼルバイジャンには水にまつわる幻想的な伝説も残されています。

その代表格が、水の精霊「スー・ペリシ(Su Perisi)」の物語です。

スー・ペリシは、日本でいうと「水の妖精」や「水の女神」に近い存在で、湖や泉、川など水辺に住み、美しい女性の姿で人々の前に現れると伝えられています。

多くの場合、白いドレスをまとい、髪は長くて透き通るような銀色。

その姿を見た者は魅了され、水の中に引き込まれてしまう…なんて話もあるんです。

このスー・ペリシは、中央アジアやトルコ系民族に伝わる「Su İyesi(ス・イエシ)」という水の守護霊とルーツを同じくすると言われており、アゼルバイジャンの民話にもその影響が色濃く見られます。

また、「チャイ・ネネシ(Çay Nənəsi)」という川の精霊や、「アララ(Alara)」という湖の妖精と同一視されることもあります。

興味深いのは、スー・ペリシが必ずしも悪い存在とは限らないという点です。

ある時は旅人を助け、ある時は人々に水の恵みをもたらす神聖な存在として描かれたりもしています。

精霊としての力は自然の豊かさと同時に危うさも象徴しており、自然と共に生きる人々の信仰心が伝わってきますね。

『VIVANT』のようなドラマの世界でも、こうした水の精霊が登場すれば一気に幻想的な雰囲気になります。

ロケ地の背景にある伝説を知ることで、物語の深みも倍増すること間違いなしです!

※ アゼルバイジャンおよびトルコ系文化圏における民間伝承

情報参考:

Su İyesi – Wikipedia

Alara (fairy) – Wikipedia

Chai nenesi – Wikipedia

3. 英雄叙事詩「コル・オグル」の物語

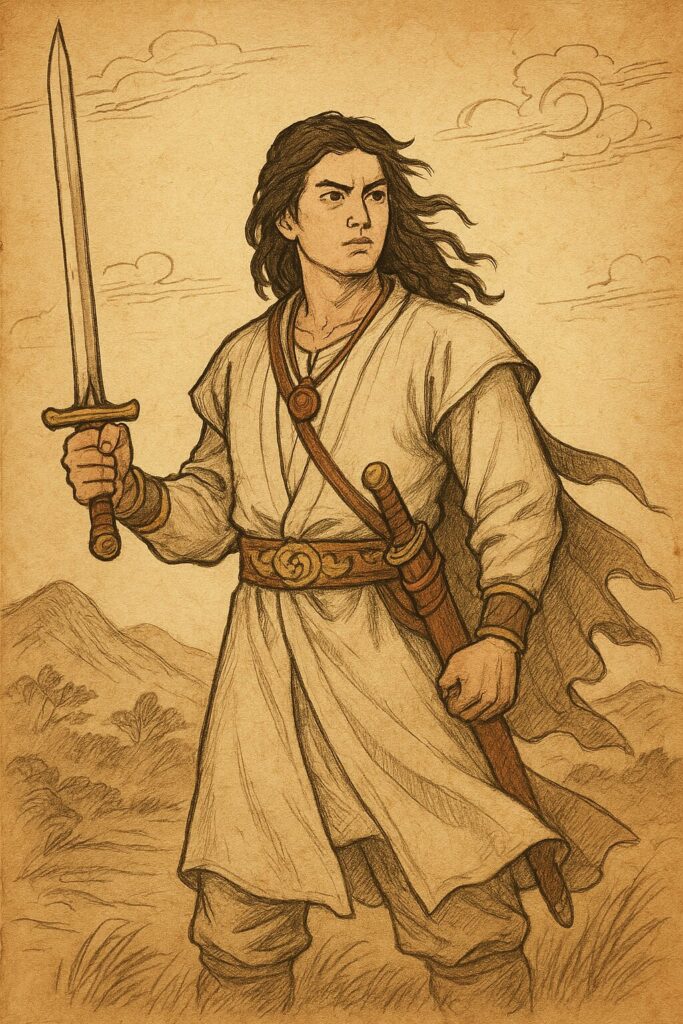

アゼルバイジャンに伝わる神話の中でも、もっとも力強く、壮大なスケールを誇るのが英雄叙事詩「コル・オグル(Koroğlu)」です。

名前の意味は「盲目の息子」。

でもその呼び名とは裏腹に、彼は目覚ましい勇気と知恵を持つ伝説の英雄なんです。

物語の始まりは、父親が支配者に目を潰されたことへの復讐。

コル・オグルは、父の無念を晴らすために剣を取り、支配者と戦いながら民を守る義賊のような存在となります。

彼はただの戦士ではなく、詩人でもあり、馬に乗りながら歌とともに人々を鼓舞する“吟遊詩人ヒーロー”として描かれるのが特徴的なんです。

この叙事詩はアゼルバイジャンだけでなく、トルコ、トルクメニスタン、カザフスタンなど広い地域で語り継がれてきました。

地域によって少しずつ性格づけが異なり、アゼルバイジャン版では「強さと反骨精神」が特に際立っているのが魅力です。

ちなみに、コル・オグルはただ戦うだけでなく、圧政者に立ち向かう民衆の希望の象徴としても描かれています。

彼の物語は、現代においても「自由」「正義」「誇り」といったテーマを呼び起こしてくれる、まさに永遠のヒーローといえるでしょう。

『VIVANT』の舞台背景としてこういった英雄譚が潜んでいるかもしれないと思うと、視聴する目線が少し変わってくるかもしれませんね!

※ トルコ~中央アジアに広く伝わる伝説

情報参考:

Epic of Koroghlu – Wikipedia

アゼルバイジャンと福澤監督の発言の真意を探る!

『VIVANT』では、「民族」「血筋」「信仰」「宿命」といった壮大なテーマが物語の中核に据えられていますよね。

実はこれ、アゼルバイジャンに伝わる神話の世界観とかなり重なっているんです。

先程ご紹介した3つの神話や伝説は、「信じる力」「運命との戦い」「生きる意味」を問いかける神話の断片です。

『VIVANT』の福澤監督が「日本みたいに神話の伝説が残るところ」と発言したことも、こうした背景を意識してのことだったのではないでしょうか?

歴史と自然、文化が織りなす“物語のある土地”として、アゼルバイジャンはまさに理想の舞台だったのかもしれませんね。

まとめ

アゼルバイジャンの神話や伝説は、日本の『古事記』ような体系化された神話ではありませんでしたが、「民話」や「精霊の話」、「英雄の物語」などが口承や伝承として受け継がれてきました。

『VIVANT』の世界観とも深く重なり合うこの土地が、続編にどんな彩りを与えるのか?

ますます期待が高まりますね!